Нарушения речи, которые передаются по наследству

Для нормальной речи и ее развития у ребенка необходимо:

а) нормальное строение и функция центральной нервной системы и речевых центров;

б) нормальное состояние органов голосо- и речеобразования (гортань, глотка, полость рта, дыхательный аппарат и др.);

в) нормальный слух, который необходим не только для восприятия и подражания речи окружающих, но и для контроля собственной речи.

Строение и функционирование этих систем может передаваться по наследству, а следовательно, и дефекты речи, которые возникают вследствие нарушений в этих системах.

По наследству может передаваться:

- анатомические и функциональные особенности нервной системы, дыхательного аппарата, артикуляционного аппарата. Например, строение губ, укороченная уздечка языка, неправильная посадка и количество зубов, предрасположенность к расщелинам неба, форма прикуса и т. д. ;

- раннее или позднее становление речи;

- легкость и трудность в овладении чтением и письмом. Детям по наследству от родителей передается незрелость мозга в отдельных его областях, которая проявляется в специфических функциональных расстройствах. В таких случаях несколько членов семьи страдают дислексией и дисграфией (т. е. нарушением чтения и письма);

- задержка речи. Ученые наблюдали семьи, в которых задержку речевого развития можно было проследить в трех поколениях, чаще всего по линии отца. Лица с запоздалым развитием речи, как правило, бывают левшами; это наблюдается чаще у мужчин, а им дефект передается от отца. Часто запоздалое развитие речи прослеживалось в родословной в сочетании с другими дефектами речи (нарушение звукопроизношения, замедленная речь и др.);

- глухонемота;

- заикание. По линии матери оно передается чаще мальчикам, а по линии отца — с одинаковой частотой и мальчикам и девочкам;

- нарушение звукопроизношения. Артикуляторные расстройства у детей после 5-летнего возраста чаще наблюдаются у мальчиков, чем у девочек, и также чаще наследуются по мужской линии. Известны случаи, когда в трех поколениях одной семьи были лица с одинаковой особенностью произношения звука «Р». Наследственный характер нарушения звукопроизношения подтверждается случаями одинакового дефекта звукопроизношения у близнецов;

- быстрая невнятная речь (тахилалия, баттаризм). Быстрый темп речи обусловлен быстрым темпом мышления, а тахилалия — мыслительно-речевым нарушением.

Когда в семье растет малыш с нарушенным речевым развитием, всегда найдутся любители из числа родственников, которые станут искать причину этого в дурной наследственности. Тут и папе может достаться («да он заговорил только в 5 лет, отсюда и проблемы», и мама в стороне не останется («ты букву Р до школы не выговаривала, что ж удивляться-то.»).

На самом деле, большинство нарушений речи прямо по наследству не передаются, а передается лишь предрасположенность к этому. Например, если один из родителей заикается, то это вовсе не означает, что родившийся малыш будет непременно заикаться. Однако особенности нервной системы, эмоционально-волевой сферы, свойства темперамента и т. д. по наследству могут передаться, и в будущем при возникновении стрессовой ситуации вполне возможно, спровоцируют заикание. Если у ребенка уже выявили задержку речевого развития, то винить наследственность в этом нужно в последнюю очередь. Да и нужно ли? Нужно лишь знать, что неблагоприятная наследственность в плане речи – это не приговор для малыша, но создавать условия для его гармоничного развития необходимо.

|

Игры на улице для развития речи

|

Для каждого ребенка игра является ведущей деятельностью. В игре ребёнок учится мыслить, развивает свои способности и сноровку, внимание, память, вырабатывает настойчивость и выдержку.

Игра вызывает чувство удовлетворения, знакомит ребенка с окружающими предметами и явлениями природы, формирует его чувства, наблюдательность и речь.

Большое значение игре придавал А.С.Макаренко: «У ребенка есть страсть к игре, и надо её удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь — это игра».

Каждая игра направлена на решение разных речевых задач. Основные задачи — это воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, обогащение словарного запаса, развитие связной речи.

Воспитание звуковой культуры речи

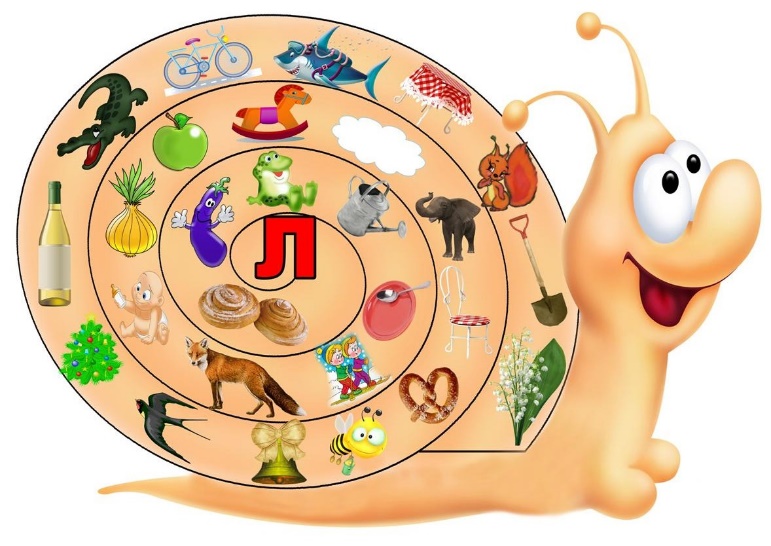

1. Подобрать слова на заданный звук.

Например, родитель идет с ребенком в детский сад или из детского сада, предлагает: «Давай поиграем. Будем называть слова на звук С,З,В и т. д.»

2. Определить наличие или отсутствие данного звука в слове. Например, взрослый предлагает внимательно послушать ушками. Есть ли в слове флаг звук Ф, а есть ли звук М?

3. Игра «Цепочка слов».

Мама или папа называет слово, ребенок выделяет последний звук в этом слове и на этот звук вспоминает своё слово. И т. д.

Кот — тапочки — игла — арбуз.

Обогащение словарного запаса.

1. Существует много настольных игр в виде лото, домино на обобщение, классификацию.

Например, игра «Детское лото».

Во время игры нужно оречевлять свои действия. Взрослый берет картинку и спрашивает: «Кому нужна стрекоза?» От ребенка нужно требовать полного ответа: «Мне нужна стрекоза». После того как ребенок заполнил свою карточку, взрослый просит назвать одним словом данные предметы.

2. Активизация глагольного словаря и словаря прилагательных. Обычно родители, играя с детьми, используют существительные, забывая про глаголы и прилагательные. Можно использовать картинки из игр.

Например, что делает тот или иной предмет. Тигр — спит, стоит, бежит, играет, охотится, ест, пьёт, рычит, дышит, лежит, кувыркается. Часы — висят, идут, тикают, ломаются, падают, показывают, спешат. Можно устроить соревнование, кто больше слов назовёт. Или по очереди называть глаголы, и тот, кто последний назовёт слово, тот и выиграл.

Используя тот же принцип, называть прилагательные.

Кошка какая? - большая, полосатая, пушистая, игривая, смешная, длиннохвостая, усатая, быстрая, голодная, сытая, довольная.

3. Игра «Скажи наоборот».

Черный — белый

кислый — сладкий

широкий — узкий

день — ночь

север — юг

пол — потолок

бежать — стоять

войти — выйти

отрезать — склеить

Формирование грамматического строя речи.

1. Правильное произнесение падежных окончаний.

Настольная игра «Лото. Кем быть?»

Отработка окончаний существительных в творительном падеже. Чем работает человек той или иной профессии? Например, столяр пользуется пилой, топором, рубанком, молотком, клещами. Также в этой игре идет обогащение словарного запаса по теме «Профессии».

2. Согласование прилагательных с существительными.

Настольная игра для детей 5-7 лет «Цвет и форма».

Согласование с сущ. жен. рода. Какая по цвету груша? - Зеленая.

Согласование с сущ. муж. рода. Какой медведь? - Коричневый.

Согласование с сущ. ср. рода. Какое платье? - Розовое.

Также идет согласование прилагательных, обозначающих форму.

3. Согласование числительных с существительными.

Вместе с ребенком посчитать пуговицы, карандаши, яблоки. И не просто 1,2,3,4,5. Это математика. Считать нужно так: 1 карандаш, 2 карандаша, 3 карандаша, 4 карандаша, 5 карандашей.

4. Игра «Кто больше назовет ласковых слов».

Употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Можно использовать окружающие предметы в квартире, на улице.

Например, стул — стульчик, чашка — чашечка, цветок — цветочек.

Развитие связной речи.

1. Настольная игра «Сказки».

Пересказ сказок с опорой на картинки.

2. Поощрять детей к пересказу мультфильмов, детских фильмов, интересных событий.

3. Развитие фантазии.

Взрослый предлагает ребенку: «Давай пофантазируем. Если бы ты был кошечкой, чтобы ты сейчас сделал?» (Бабочкой, цветком, автобусом).

Загадка, как средство развития речи детей

Загадка - одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений.

Цель использования загадок - научить детей видеть за образным описанием реальный предмет, его особенности, а не запоминать отгадки к загадке. Образность, красочность, эмоциональность загадок развивают поэтическое чувство, языковое чутье, восторженное отношение к языку, подготавливают к восприятию литературы, учат наслаждаться «искусством слова».

Особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно-логическую задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т. е. совершить сложную логическую операцию.

Видов загадок очень много:

Загадки-описания

Загадки-сравнения

Комбинированные загадки

Загадки – рифмовки

Загадки-обманки

Загадки на смекалку

Математические загадки

Юмористические загадки

Сюжетные загадки

Но основные из них это – загадки-сравнения, где загадываемый предмет сравнивается с другим предметом, или явлением, на которое он похож или чем-то отличается

Загадки – описания, где описывается какой-либо предмет или явление;

Комбинированные загадки - это соединение загадок – описания с загадками – сравнения;

Сюжетные загадки - это загадки, сочиненные детьми с использованием логически-последовательного сюжета.

Примеры, загадки-описания.

Кто с хвостиком и ушками.

У кого лапки с подушками? (Кошка)

Пара длинных ушек, серенькая шубка.

Быстрый побегайчик, А зовётся. (Зайчик)

Загадки-сравнения.

«Лечит, а не врач, стучит, а не мастер» (Дятел)

«Ночью много, а утром не найдёшь ни одной» (Звезда)

«Зелёная, но не лягушка, колючая, но не ёж, стоит и не шевелится» (Ёлка)

Загадки-шутки.

Какой ключ летает? (Журавлиный). От чего в утки ноги красные? (От колен). Чего нельзя догнать? (Своей тени). Каким гребнем нельзя расчесаться? (Петушиным).

Загадки-обманки.

Какой ключ летает? (Журавлиный). От чего в утки ноги красные? (От колен). Чего нельзя догнать? (Своей тени). Каким гребнем нельзя расчесаться? (Петушиным).

Загадки разнообразны и по тематике и по содержанию. Об одном и том же предмете, явлении, животном может быть несколько загадок, каждая из которых характеризует его со своей стороны.

При работе с загадками – сравнениями, необходимо учить детей осознанно выделять и запоминать различные признаки загаданного. Для достижения этой цели дети в окружающей обстановке находят схожие предметы по одному общему признаку, а затем сравнивают их и обобщают. Такого рода загадки предлагаются детям младшего и среднего дошкольного возраста.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста предлагаются более сложные виды логических задач: сравнение, исключение, сопоставление. Это бывает особенно при разгадывании и объяснении тех загадок, содержание которых можно трактовать поразному, например: Держусь я только на ходу, а если встану – упаду. (Велосипед). По дороге едут ноги и бегут два колеса. (Велосипед). В таких случаях рекомендуется не добиваться от детей традиционной отгадки, а, видя правильный ход их рассуждений, подчеркнуть возможность разных ответов и поощрить их.

В старшем дошкольном возрасте у детей проявляется большая чуткость к смысловым оттенкам слова, они начинают понимать смысл образных выражений в литературных произведениях. Характеристика предметов и явлений в загадках может быть краткой: названы только один – два признака, по которым надо восстановить целое и сделать вывод на основе рассуждения. К такой форме загадки относится загадка-описание. Она заключает в себе много возможностей для обогащения словаря детей новыми словами, словосочетаниями, образными выражениями. Это помогает развитию у детей способности понимать и создавать описательную речь. Примерами таких загадок могут служить следующие: Белая скатерть всё поле покрыла. (Снег)

Высокий, тонкий, пятнистый. (Жираф)

Зеленый, а не трава, круглый, а не луна, с хвостиком, а не мышь. (Арбуз.)

Систематическое обращение к загадке приближает ребенка к пониманию народной и литературной речи, обеспечивает более быстрое мыслительное, речевое и художественное развитие ребенка

Когда нужно начинать изучение иностранного языка

Когда малыш умеет говорить на иностранном языке, это становится поводом для гордости родителей и изумления окружающих. Родители в этом вопросе боятся опоздать, а логопеды и психологи в один голос предупреждают о возможных проблемах.

Когда начинать обучать ребенка иностранному языку? Родители очень часто задают этот вопрос. Согласитесь, как приятно похвастаться в кругу своих знакомых, что шестилетний ребенок изучает английский и немецкий языки, а еще ходит в театральную студию, где разучивают песни на французском... Реакция окружающих может быть разная: одни будут восхищаться, а другие – пожалеют ребенка и с осуждением посмотрят на родителей. Так, когда же стоит приступать к процессу обучения иностранному языку ребенка? И как организовать процесс, чтобы малышу было интересно и не вызвало неприятия к новому и не всегда понятному предмету?

«За» и «Против»

Существует мнение самих родителей, педагогов-преподавателей иностранного языка, психологов, логопедов. Мамы и папы, конечно же, видят своего ребенка, говорящего на нескольких языках. Они уверены в том, что чем раньше начать этот процесс, тем лучше. Стоит отметить, что если вы живете за границей и знание языка необходимо для общения ребенка с окружающими, это правильное решение.

Преподаватели иностранного языка дошкольникам считают, что раннее обучение языку необходимо, потому что малыш чувствует мелодику языка и в дальнейшем, изучая его в школе, у него не возникает неприязни к иностранному языку.

Ну а учителя, обучающие детей языкам, уверены, что результативность этого процесса зависит от того, насколько ребенок успешно владеет родным языком. Ведь система иностранного языка накладывается на систему родного. Другими словами, для иностранного языка нужна прочная база в виде владения родным языком в полном объеме. Это происходит у каждого дошкольника по-разному, и необходимо учитывать индивидуальные особенности речевого развития каждого отдельно взятого ребенка.

Американские ученые установили, что область головного мозга – мозжечок, имеет крошечные отделы, в которых хранится память обо всех языках, существующих на Земле. Пробуждение определенного блока мозжечка ребенка зависит от того, на каком языке с ним начинают говорить окружающие его люди. Данный отдел посылает сигнал к органам речи. Хорошо, если нет нарушений в строении артикуляционного аппарата. Тогда формируется правильное произношение. Если же у малыша есть поражения органов артикуляционного аппарата (короткая подъязычная уздечка, плохо шевелятся губы, и т.д.), головной мозг получает неадекватный сигнал. Связь нарушается.

В таком случае ребенок либо замолкает, либо начинает искажать слова. В этом случае не стоит усложнять ребенку жизнь. И прежде чем отвести дошкольника на занятие иностранным языком, необходимо сперва обратиться за консультацией к логопеду. Специалист протестирует малыша и определит уровень его речевого развития: правильное произношение, словарный запас, грамматический строй соответствующий возрасту. Возможно, такому ребенку, прежде всего, будут необходимы специальные логопедические занятия, а о раннем изучении иностранного языка будет правильнее на время забыть. Если у ребёнка нет грубых нарушений в формировании языковых структур родного языка, преподаватели иностранного языка в большинстве своем считают возраст 4-5 лет оптимальным для начала занятий иностранным языком.

Зачем читать ребенку сказки на ночь

Значение сказок в воспитании детей трудно переоценить. Накапливая в себе мудрость прежних поколений, они обретают воистину волшебную силу: обучающую, развивающую, исцеляющую.

Стоит отметить, что сказки оказывают влияние на формирование мышления ребенка, на его поведение на протяжении всего детского возраста, начиная с пеленок. Сначала дети впитывают информацию о простейших ценностях и понятиях вместе с материнскими песнями, стишками, присказками. Чуть позже, после двух лет начинается настоящее воспитание сказкой. Существует несколько аспектов, раскрывающих развивающее влияние сказок.

Сказка – инструмент ненавязчивого обучения Не секрет, что дети лучше всего воспринимают информацию, поданную в игровой форме. Пространные, серьезные нравоучения взрослых быстро утомляют детей, не достигая своей цели. В то же время с помощью сказки можно объяснить им все те же прописные истины, но сделать это в легкой, доступной для детского понимания форме.

Сказки по праву считают мощнейшим инструментов обучения детей. Все дело в том, что они дают так называемые косвенные наставления. Дети мыслят образами, им гораздо проще представить себе ситуацию со стороны, где главными героями являются сказочные персонажи. Именно на примере героев сказок лучше всего усваивается важная жизненная информация. Яркими примерами ненавязчивых подсказок, моделирующих правильное поведение, являются такие сказки, как «Колобок», «Серенький козлик», «Теремок», «Волк и семеро козлят».

Сказки воспитывают положительные качества. Вовлекая детей в круг невероятных событий, захватывающих приключений сказки способствуют усвоению важнейших общечеловеческих и моральных ценностей. В них очень ярко даются разные противопоставления: храбрость и трусость, богатство и нищета, трудолюбие и лень, смекалка и глупость. Постепенно, без давления со стороны взрослых дети учатся отличать добро и зло, сопереживать положительным героям, мысленно проходить вместе с ними через разные трудности и испытания.

Между прочим, тот факт, что в конце сказочных историй добро торжествует над злом, является важнейшим фактором в воспитании детей. Понимая эту простую, известную всем с детства истину, ребенок будет чувствовать себя увереннее и смелее, а жизненные невзгоды воспринимать как нечто естественное, лишь закаляющее его характер и силу духа. Сказки помогают вовремя увидеть психологические проблемы.

Воспитательное значение сказок проявляется также в том, что они способны оказывать влияние на формирование личностных качеств. В нежном детском возрасте психика еще нестабильна, граница между добром и злом слегка размыта. Поэтому родителям необходимо прислушиваться к своим детям и их сказочным предпочтениям. Возможно, что любимые и не любимые ребенком персонажи указывают на зарождающиеся эмоциональные проблемы малыша. В этом случае с помощью той же сказки вполне можно немного скорректировать развитие детской психики, направить ее в мирное русло.

Очень важно совместно обсуждать прочитанное, обращать внимание ребенка на какие-то ключевые моменты, разъяснять непонятное. Помимо того, что сказка является эффективным средством воспитания ребенка, способным решать множество задач, она также объединяет родителей и их детей, дает возможность просто приятно провести время и отдохнуть от суеты реального мира.

Развитие речи детей

Проблемы, на которые следует обратить внимание

Это более позднее или более медленное по сравнению с возрастными нормами овладение устной речью. Задержка речевого развития очень распространена среди детей раннего возраста. Важно, как можно раньше отличить от сходных состояний, причина которых — в проблемах других высших психических функций или анализаторных систем. Отсутствие речи может быть следствием нарушения слуха, интеллекта, эмоционально-коммуникативной сферы.

И не стоит думать, что можно спокойно ждать трехлетнего возраста, а потом речь сама появится. Да, такие случаи бывают, но часто происходит совсем другое: драгоценное время, когда нервная система была максимально восприимчива и способна к компенсации, проходит безвозвратно. Особенно печалят горе-специалисты, которые не могут оказать ребенку раннюю помощь, в том числе по стимуляции речи. Вместо этого они успокаивают родителей и убеждают подождать.

К трем годам словарь ребенка составляет около 1000 слов, а в его речи присутствуют развернутые фразы. Если уже в дошкольном возраст ребенок значительно отстает от этих показателей, продолжает оперировать лишь отдельными словами, то это уже признаки не задержки речевого развития, а других нарушений речи или иных функций.

Ребенок не понимает обращенную к нему речь

Эта проблема более значительна, чем отсутствие у ребенка собственной речи. В раннем возрасте, в процессе интенсивного развития и усвоения речи и родного языка, ее понимание носит ситуативный характер. Это значит, что оно связано с конкретной деятельностью, которая осуществляется в данный момент времени. Это понимание и выполнение простых действий, связанных со знакомыми ребенку предметами («Кати мячик», «Сними колечко», «открой коробочку»), разученных жестов и действий («Ладушки», «До свидания», «Воздушный поцелуй» и так далее).

Если ребенок раннего возраста не понимает абстрактной речи, оторванной от наглядной ситуации, это допустимо. Но если он не реагирует на речь взрослого в принципе — это тревожный признак. А уж если мы говорим о ребенке дошкольного возраста, то это в любом случае должно вызвать беспокойство.

Нужно подключать специалистов и искать причины этого явления. Они могут крыться в проблемах со слухом, с зонами коры головного мозга, которые отвечают за восприятие речи. Также они могут быть связаны с недоразвитием познавательной, интеллектуальной сферы ребенка.

Связная речь отсутствует

Связная речь — это развернутое, законченное, композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание. Когда дошкольники оперируют лишь простыми отдельными фразами, это не тот уровень развития речи, который должен быть в этом возрасте. У таких малышей бедный словарный запас, они испытывают трудности в усвоении грамматических норм родного языка, им тяжело общаться со взрослыми и друг с другом.

Отдельная проблема, когда родителям может показаться, что речь есть, но на самом деле это не так — это эхолалия, повторение речи собеседника вместо формулировки собственного высказывания. Например, на вопрос «Какого цвета шарик?» малыш отвечает отраженно: «Какого цвета шарик?». А если вопрос альтернативный, то есть предполагает выбор из нескольких вариантов, то ребенок может повторить последнюю часть: «Шарик большой или маленький?» — «Маленький». В раннем возрасте, с некоторыми оговорками, это еще допустимо: ребенок учится говорить, подражая взрослому, повторяя за ним. В дошкольном возрасте это всегда сигнал об определенных нарушениях в развитии, ведь ребенок не выражает собственные мысли, не участвует в диалоге.

Нарушение звукопроизношения

Дети могут произносить определенные звуки неразборчиво, искажают их, заменяют более легкими по артикуляции или просто пропускают. Насколько серьезна эта проблема для разных возрастов? Есть тревожные родители, которым хочется, чтобы ребенок сразу четко произносил все звуки. А если этого не происходит, спешат обратиться к логопеду. Не стоит столь строго относиться к ребенку раннего возраста: его артикуляционный аппарат еще формируется, и этот процесс завершится только в дошкольном возрасте.

Однако плохая разборчивость и качество речи могут быть вызваны рече-двигательными нарушениями. Специалисту эта проблема видна уже в первые месяцы и годы жизни, и с этим не только можно, но и нужно как можно раньше начать логопедическую работу.

Что еще должно насторожить родителей? Общая смазанность речи, так называемая каша во рту, когда даже близким непонятно, что говорит ребенок, а также проблемы с голосом, речевым дыханием, интонацией, темпом и ритмом речи. Если у малыша есть проблемы с жеванием твердой пищи — это тоже может быть симптомом. Также стоит серьезно отнестись к обильному слюнотечению: если у ребенка уже прорезались все зубы, оно говорит о неврологической симптоматике.

Что необходимо делать?

Итак, вы обнаружили у ребенка как минимум одну проблему из этого списка. Первое, что вам нужно сделать, — исключить нелогопедические проблемы. Проверьте слух ребенка, для этого есть точные аппаратные методы. Невролог и дефектолог помогут уточнить сохранность интеллектуальных процессов. Врач может назначить процедуры для визуализации головного мозга, его структур и процессов. Психолог и психиатр установят или исключат расстройства аутистического спектра и другие эмоционально-коммуникативные проблемы.

Если вышеперечисленные нарушения исключены, то можно и нужно обращаться к логопеду. Впрочем, если одна из проблем подтвердилась, все равно ребенку потребуется коррекционно-логопедическая помощь. Просто она будет вестись параллельно с другими направлениями комплексной психолого-медико-педагогической работы.

Второе важное направление — развитие речи. В раннем возрасте оно происходит в процессе предметной деятельности при участии и направлении взрослого. В этот период ребенок накапливает значительную базу лексики и усваивает грамматические категории родного языка. В дошкольном возрасте речь развивается через игру, общение, диалог, в процессе взаимодействия не только со взрослыми, но и со сверстниками.

Отдельным пунктом хочу выделить чтение. Если вы много читаете своим детям, если, вырастая, они и сами стремятся к книгам, то они будут обладать совершенно другим уровнем речевой культуры, грамотности, кругозора в принципе, чем нечитающие малыши. Сейчас, к сожалению, дети стали читать гораздо меньше, потому что появилось слишком много других развлечений. Но в ваших силах «повернуть» ребенка к книгам.

Почему все указанные проблемы так важно исправить в дошкольном возрасте? Потому что если их не решить вовремя, они обязательно проявят себя в школе — при чтении, письме, восприятии речи на слух, в образовательном процессе в принципе. Нарушения звукопроизношения и различения фонем родного языка на слух всегда порождают ошибки на письме. Чем более серьезны проблемы с пониманием и порождением речи, тем сложнее ребенку будет учиться.

Будьте внимательны и терпеливы по отношению к своим детям!

Советы родителям от учителя - логопеда.

1 – Развитию речи способствует ранний отказ от пустышки. Пустышки относительно безвредны на первом году жизни крохи. Если давать их и после этого срока, зубки и язычок начинают занимать неправильное положение во рту, может образоваться щель или сформироваться неправильный прикус. Пострадает и произношение.

2 – Развитие речи ускорит переход к твёрдой пище (для правильного формирования челюсти и уклада языка).

3 – Озвучивайте любую ситуацию. С рождения малыш воспринимает звуки окружающего мира и речь людей (особенно мамы). Даже если вы молчаливы от природы – все равно говорите с ребенком. Недостаток общения может значительно задержать развитие речи. Ребенок легче понимает обращенную речь, если она объясняет то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами.

4 – Уважайте попытки ребенка говорить. Встречается крайность – слишком активные взрослые, которые за ребёнка всё спросят, ответят, сделают. Давайте малышу выговориться, с интересом выслушивая его.

5 – Не говорите в пустоту, смотрите ребенку в глаза. Это особенно важно, если ваш кроха чрезмерно активный, постоянно двигается.

6 – Не сюсюкайте! То, что слышит ребенок от окружающих, является для него речевой нормой. Если постоянно говорить, к примеру, «какой ты у меня хоЛЁшенький», то ребёнок так и будет говорить. Сюсюканье тормозит речевое и психическое развитие.

7 – Нечёткая речь может появиться у детей, если окружающие его люди быстро говорят. Малыш просто не успевает расслышать слово или фразу. Речь взрослых сливается в невоспринимаемую массу звуков. Сначала страдает понимание речи – ребенок не улавливает, что от него хотят. А позже начинает говорить смазанно. Возможно появление заикания, так как ребёнок старается копировать ускоренный темп речи взрослых. Поэтому говорите размеренно, четко.

8 – То же, но по-разному. Повторяйте много раз одно и то же слово, фразу (меняя порядок слов). Чтобы ребенок усвоил новое слово, употребляйте его не единожды и в разных контекстах.

9 – Способствует развитию речи и эмоциональное пересказывание сказок, обязательно сопровождающееся движением (как зайка прыгает, как лисичка крадётся, как ёжик пыхтит и т.п.).

10 – Уделите внимание развитию общей и кистевой моторики (центры речи и движения руки расположены в коре мозга рядом, будет работать рука – раздражение в мозге затронет центр речи, простимулирует его работу); игры с мячом, чтобы работал весь плечевой пояс.

11 – Рисование на вертикальной поверхности (рулон обоев на дверь) двумя руками одновременно, чтобы стимулировать работу обоих полушарий. Рисовать и комментировать, например, «мы рисуем дождик. Кап-кап-кап» и т. д.

12 – Оберегайте физическое и психическое здоровье ребенка. Часто болеющие дети и дети с неустойчивой психикой больше подвержены речевым расстройствам. Важны закаливание и положительная атмосфера в семье. Привычку выяснять отношения при ребёнке нужно искоренять, избегать совместного просматривания фильмов ужасов и пр.

13 – Ведите дневник, в котором фиксируйте речевые достижения ребенка, записывайте, сколько слов он понимает, какие произносит.

14 – Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны. Если ребенок неверно произносит звуки, не смейтесь, не повторяйте неправильное произношение. Побуждайте ребенка послушать правильное произнесение и попытаться его повторить.

15 – ТОЛЬКО ВЫ!

Помните: только вы способны помочь ребенку развиваться гармонично. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша.

Организация работы учителя-логопеда в ДОУ

К пяти годам речь ребенка должна быть в основном сформирована: он должен правильно строить фразу, четко произносить все звуки родной речи, его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат. Необходимо помнить, что наличие у ребенка выраженных нарушений речи обычно сказывается на всем его психическом развитии.

К пяти годам речь ребенка должна быть в основном сформирована: он должен правильно строить фразу, четко произносить все звуки родной речи, его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат. Необходимо помнить, что наличие у ребенка выраженных нарушений речи обычно сказывается на всем его психическом развитии.

Целью работы учителя-логопеда в дошкольном учреждении является оказание необходимой коррекционной помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет. В логопедическую работу включаются в первую очередь дети подготовительной и старшей групп.

Основные задачи:

1. Формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи.

2. Коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения.

3. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития.

4. Привитие детям навыков коммуникативного общения.

5. Решение задач социального и речевого развития.

Основные направления работы:

- Обследование детей;

- проведение индивидуальных занятий по устранению речевых нарушений у детей;

- осуществление логопедического контроля за речевым развитием детей и подготовкой их к обучению в школе;

- осуществление взаимосвязи с воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем и другими специалистами ДОУ;

- пропаганда логопедических занятий среди сотрудников, родителей:

а) проведение консультаций для родителей

б) консультации для воспитателей.

Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются индивидуальные занятия.

Направления работы учителя-логопеда по коррекции речи:

1. Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. Формирование операций семантического, слогового, фонемного и звукобуквенного

анализа.

2. Формирование полноценных произносительных навыков.

3. Группировка словаря в семантических полях (на этапе автоматизации, дифференциации звуков и введения их в речь).

4. Формирование операций морфемного анализа и синтеза при словообразовании и словоизменении;

5. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.

6. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков.

7. Работа над связной речью в процессе введения автоматизированного звука в речь.

8. Активизация приобретенных навыков в специально организованных речевых ситуациях.

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда и специалистов ДОУ. Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными программами и положениями ДОУ, принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:

1. Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи.

2. Четко дифференцировать все изученные звуки;

3. Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;

4. Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;

5. Производить элементарный звуковой анализ и синтез;

6. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их;

7. Овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов.